今年はフィリピン近海の水温が高いことから日本周辺は多雨が予想されている。8月から9月にかけての秋の長雨は、梅雨の時期より雨が多い季節であり、日本は1年中サビと戦う環境にあると言っても過言ではない。

また、今年の春には大陸からの黄砂が工業有害物質(PM2.5など)を付着しながら大量に飛来。黄砂は粘着性が高く、クルマのボディにこびり付くだけではなく、それに付着した大陸の工業地帯からの微粒子化した酸化有害物質が、目視しにくい車両の内側やボディの裏側を攻撃する。サビと言えば塩害が思い浮かぶが、黄砂は空から陸地全体へと悪影響を及ぼしてしまうのである。

もうひとつ気になるトピックが融雪剤と大型台風。スパイクタイヤが禁止されてから、冬の融雪剤の散布量が大幅に増えている。さらに近年では、地球温暖化の影響により大型台風が発生しやすく、沿岸部だけでなく海から20㎞近く離れた広範囲の内陸部にまで海の塩が潮風で運ばれてくる。また中国大陸の発達によって、工業有害物質(PM2.5など)も飛来する。これらは集中豪雨と一緒に流され、そして乾いて舞う……。つまり、従来は考えられなかった塩害が起きているのだ。言うまでもなく今は台風、集中豪雨、秋の長雨が多い時期なのでしっかりと対策しておく必要がある。

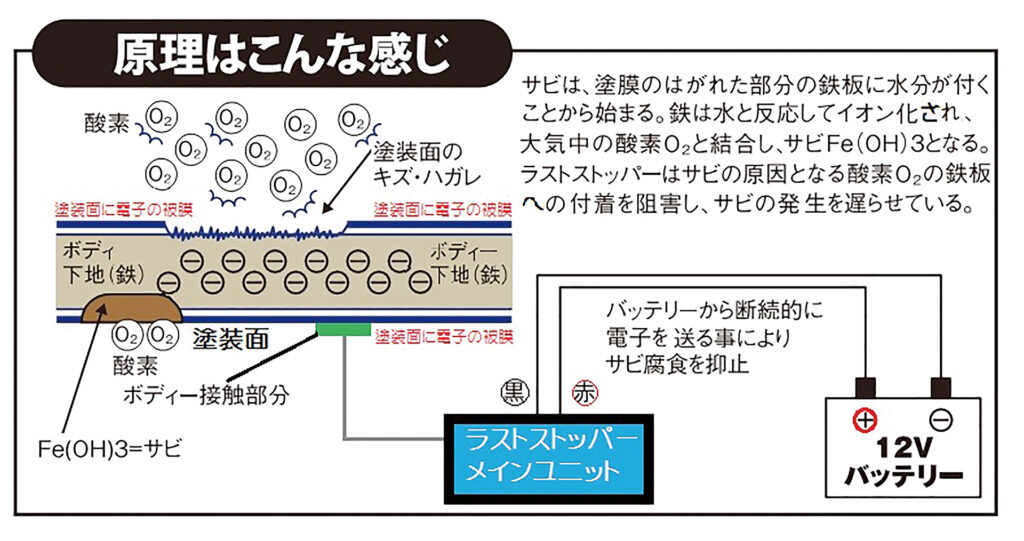

そもそも、サビは酸化によって進行する。ボディなどに使われる鉄は塗装というバリアをすることで酸化を抑制しサビが発生しないようにしている。だが、キャンプなどで悪路を走行したり、オフロード走行を楽しむデリカなどの4WD車では、飛び石やボディの下回り、サスペンションアームなど気づかないうちに塗装が剥がれ、そこからサビが発生してしまうケースが少なくない。

ここで紹介するツーフィットのラストストッパーが採用するメカニズムは、科学・化学的に証明され、欧米では50年以上前からこのサビ抑制が、コンビナート、地下パイプライン、海沿いの水道施設、橋ゲタなどの鉄の腐食防止にも応用されている。

自動車用として開発するために数年かけて沖縄から北海道までの全国各地・四季を通して検証されたラストストッパー。テスターでは検出できないほどの微弱な電流を塗装の表面に流すことにより電気的なバリアを張り、劣化した塗装からボディへの浸食を防ぎ、サビの発生を防ぐシステムとなっている。ディーラーやユーザーからもラストストッパーの装着の有無で、数年後のボディの輝きが違うとの声もあるほど高い効果を発揮しているのだ。ツーフィットでは12V&24V用をラインナップし、すべてにオートプロテクト機能付きのラストストッパーを導入すれば、洗車ができない内側でもサビへの不安を解消できるのだ。

電子サビ防止装置ラストストッパー

レギュラータイプ

ヘビーデューティータイプ

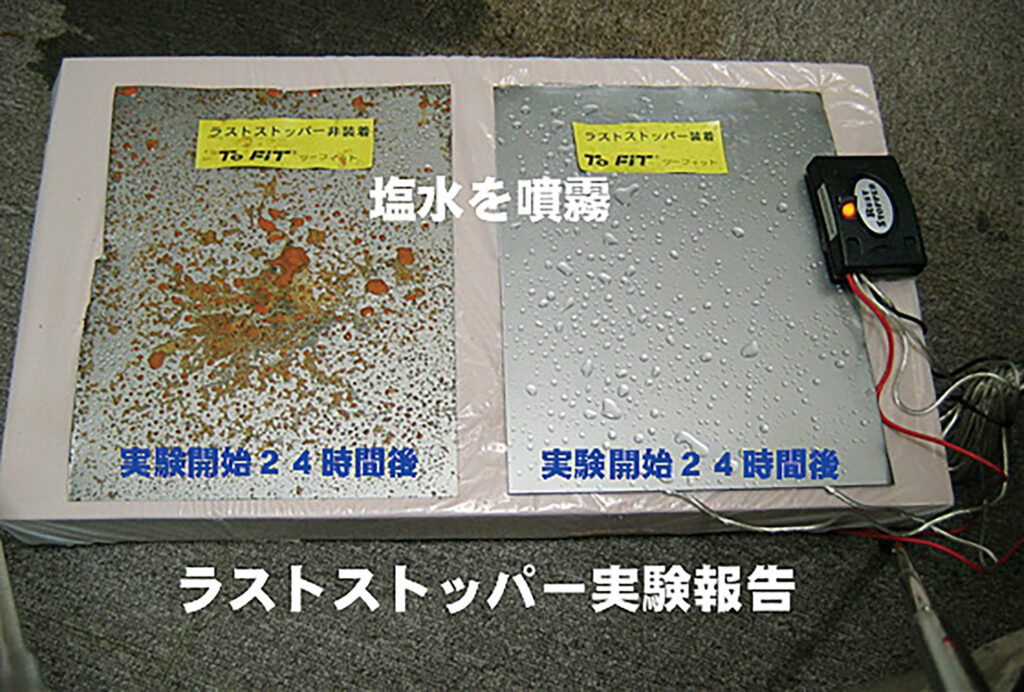

塩水を使った実証実験

ラストストッパーを装着した場合と非装着の場合で、24時間後のサビの発生を比較。ラストストッパーを装着した鉄板(右側)はサビの発生を完璧に抑えているのに対して、非装着の鉄板(左側)には、多量のサビが発生していたことからも高い効果があるのがわかる。

走行中にアームをぶつけていたりすると、下回りの塗装が剥がれてサビが発生するケースが多い。さらにボルト類はよりサビやすいポイントだ。

ラストストッパーは完全防水仕様。水分が装置内部に浸入するのを防ぐためにケースは密閉され、さらに基板にも防水処理を実施。水気や湿気に対する対策も万全だ。

過酷な使用環境にも配慮した防塵・防水設計

1

バッテリーにアクセスするためエアインテークを取り外す。2つの12㎜ボルトを緩めて引き抜くだけだが、固く締まっている場合もあるのでCRC塗布後に大きめのメガネレンチやラチェットでボルトを緩めることをオススメしたい。

2

本体を装着する場所を決めて、赤い線をバッテリーのプラスターミナルに配線する。※ターミナル接続の際、端子をバッテリーから完全に外さない。

3

黒い線をバッテリーのマイナスターミナルに配線、本体のLEDランプが点灯していることを確認する。

4

エンジンルームの適当な場所にボディアースと同じ要領で塗装されているボディのボルト等にクリアワイヤー(短い方)を配線する。配線を引き延ばして後方部分でポイントを取るのもいい。各ワイヤーは振動抑制や回転部に絡まないように付属のタイラップでしっかりと固定。※スケルトンワイヤーは必ず塗装面に接続。剥き出しの金属に取り付けると、サビがそこに集まってしまう。スケルトンワイヤー(長い方)はフレームに接続して使うと良い。

- ツーフィット

- https://www.to-fit.co.jp