■電子サビ防止装置 ラストストッパー

ジムニーユーザーは、古いモデルから新車まで、ここで紹介する「ラストストッパー」を購入する人がかなり多くいるようだ。ジムニーのボディは強靭とはちょっと言い難く、サビが発生しやすい車種にあげられる…。その反面、長く乗りたい人が多い車種でもある。

今年は台風の主な発生域であるフィリピン東方海上の海面水温が高く、日本列島に近いところで台風が発生しやすくなりそうという気象協会の予想が出ている。今年も集中豪雨が続くのだ。日本は一年中サビと戦う環境にある。湿度が60%を超えるとサビは発生しやすく、そして急激に進行する。スパイクタイヤが禁止されてから、冬の融雪剤の散布量が大幅に増え、昨今の温暖化により近年大型台風が発生、その影響を受けて広範囲で海から(近年は20数㎞)運ばれ、今までは飛来してこなかった内陸まで海の塩が潮風で運ばれてくるのと重なりダブル、トリプルの攻撃となる。そして近年の集中豪雨で、大量に撒かれた融雪剤や工業有害物質等も一緒に流されそして乾いて舞う、従来はなかったいろいろなもののサビや塩害が起きている。

黄砂の車体への粘着性とそれに付着した大陸の工業地帯からの微粒子化した酸化有害物質。これが目視しにくい車両の内側の接合部分やボディの裏側を固着化し、じわじわとクルマを攻撃する。塗装は飛び石やこすり傷はもちろんだが、ブレーキやカーブのGなどの負荷の影響で、見えない部分の接合部分に塗装の亀裂が入り、鉄部の密閉部分に空気(湿気)や水分(雨)が侵入し、塗装というバリアが破られサビが始まる。そこに直接水分が侵入し、金属の持つ電子が水に奪われる現象が起こると、中側のサビが発生してしまうのだ。

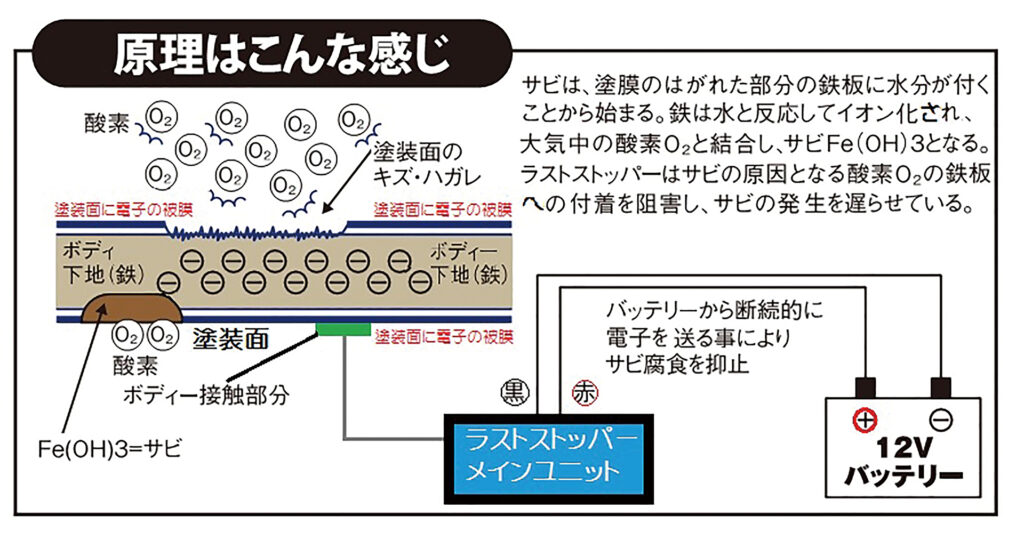

このラストストッパーの原理は対象物に電子パルスを流すことで電気・電子的にサビを抑制するもの。この電気防食(防錆)と呼ばれるサビの抑制技術は建造物などにも広く採用されており、その機能を応用したのがラストストッパーだ。また電気防食のメリットは防錆塗装などが届きにくい奥まったところや形状的に塗装が難しい部分にも効果がある点だ。また発売元のツーフィットによれば、ラストストッパーは自動車ディーラー、タクシーや運送業界などのプロフェッショナルにも多く採用されているという。

長く愛車に乗るためには、サビは未然に防ぎたいものだ。

ヘビーデューティータイプ

軽自動車タイプ/レギュラータイプ

ラストストッパーには軽・コンパクトカータイプ/普通車用タイプ/ヘビーデューティタイプの3種類のラインナップがある。ジムニーをはじめとする四駆に適しているのがヘビーデューティタイプで、それのみパルス用のケーブルが3本となる。なお消費電力は3〜12mAと非常に少ないし、もしバッテリーが消耗してしまった場合でも自動停止機能もあるので万全だ。

なお、ラストストッパーの製品には、本体と取付け説明書のほかに、装着に必要なタイラップや脱脂用クリーナー、本体固定用のマジックテープなどが付属しているので、DIY装着に対応しやすいのだ。

ラストストッパーは完全防水仕様となる。水分が装置内部に浸入するのを防ぐためにケースはしっかりと密閉され、さらに基板にも防水処理が施されている。

科学・化学的にも証明された技術を自動車に応用

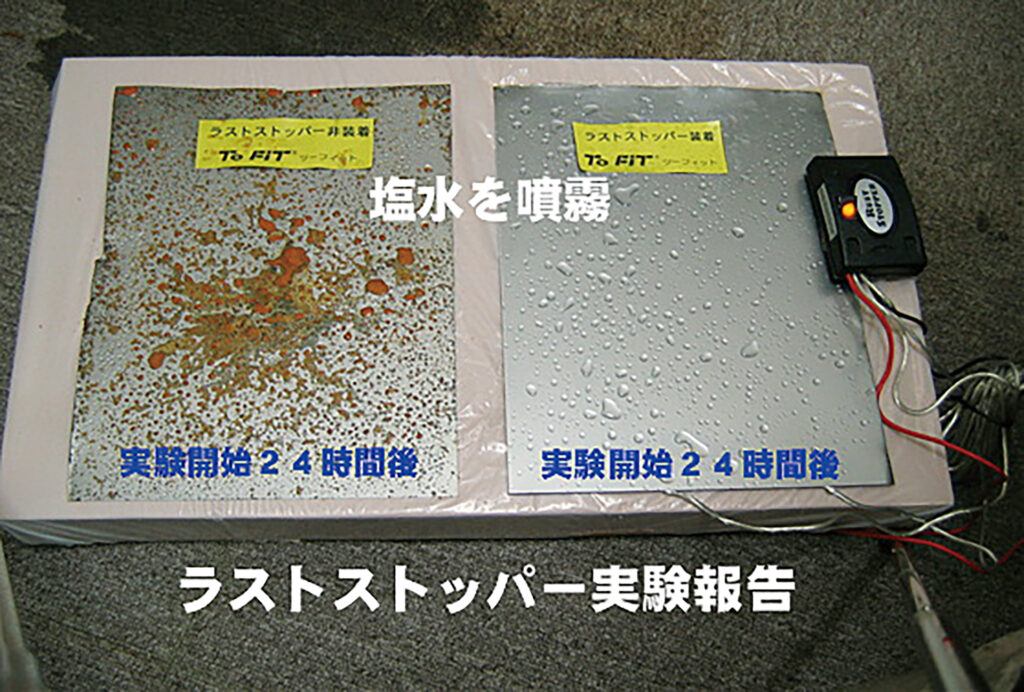

塩水を使った実証実験

ラストストッパーを装着した場合と非装着の場合で、塩水に対しての24時間後のサビの発生を比較する実証実験。ラストストッパーを装着した鉄板(右側)はサビの発生を完璧に抑えているのに対して、非装着の鉄板(左側)には、多量のサビが発生!高い効果が証明されている。

ボディの塗装などはもちろんだが、オフロードを走るジムニーの場合、気付かないうちに走行中にアームをぶつけていたりすることがある。そうして下回りの塗装が剥がれてしまってサビが発生するケースは多い。さらに各部のボルト類はよりサビやすいポイントでもある。サビは見えるところより見えないところの方が怖いのである…。

■DIYで簡単に装着できるラストストッパー

ラストストッパーの装着は簡単で、DIYで取り付けることができる。手順通りに進めていけば専門知識がなくても対応できる。

1

ラストストッパー本体の取り付け位置を決める。熱や水の影響がない場所にしよう。

2

本体から出ている赤と黒の電源線をバッテリーに接続する。赤い線はバッテリーのプラスターミナルに、黒い線をバッテリーのマイナスターミナルに配線する。本体のLEDランプが点灯を見て通電を確認する。

※ターミナル接続の際、端子をバッテリーから完全に外さない。

3

透明被膜のパルス線を固定する。このとき塗装をはがす必要はない。今回はエンジンルームの両端に接続したが室内に配線してもいい。

※パルス線をボディに接続する場合は、必ず塗装面を選ぶ。剥き出しの金属部に取り付けると、サビがそこに集まってしまうこともある。

4

付属の両面テープを使用して本体を固定する。接着時は脱脂しよう。

5